私の履歴書 シリーズ15 大塚 太郎 :「お父さん、お母さんにありがとう、と感謝しながら最後を看取れるように」社会と同様に、家族に対しても、自分たち世代が大事な役割を担う時期だから

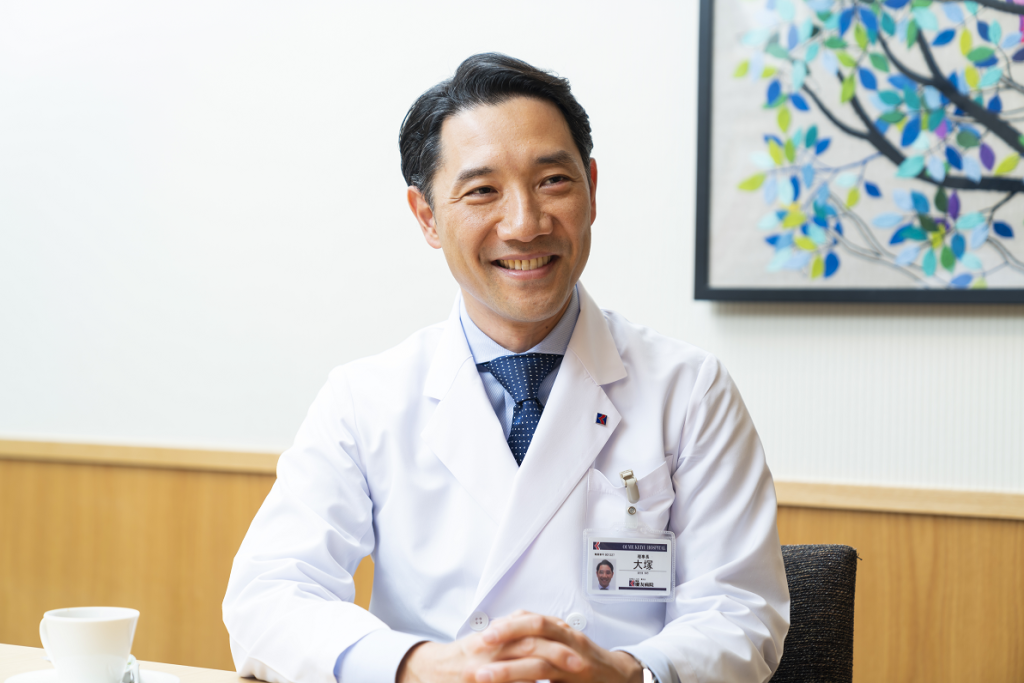

大塚 太郎(おおつか たろう)

医療法人社団慶成会 青梅慶友病院・よみうりランド慶友病院理事長(医学博士)

1973年生まれ。東京都出身。慶應義塾志木高校を経て、SFC総合政策学部を卒業後、順天堂大学医学部に入学。同大学を卒業後、大学関連病院、高齢者医療センターなどの勤務を経て2007年より青梅慶友病院に勤務。 2010年より現職。

(インタビューアー 湧永 寛仁・柴田真規子)

新しい遊びを考えることが好きだった子ども時代

湧永:まず小さいころのお話をお願いできますでしょうか?

大塚:父は僕が小学1年生のときに病院を開業しました。僕が生まれて間もなく病院立ち上げを決めたので、開業資金稼ぎのために昼は病院で働いて、夜は他の病院で当直のアルバイトという生活でほとんど家に帰らなかったようです。久しぶりに帰って来た時に赤ん坊の僕が立ち上がったのを見て「見ろ、太郎が立ったぞ!」と母を呼んだら、「もう随分前から立ってるわよ」と言われたそうです。父が家で食事をするのもせいぜい月に1,2回くらいだったので父と一緒に何かをしたという幼少期の記憶がほとんどありません。でも、それが普通だと思ってました。家を守っていた母がとにかく楽しい人でしたし、五人兄弟で常に賑やかな家だったので寂しいとか思ったことはなかったです。

柴田:大塚さん自身はどんなお子さんでしたか?

大塚:ファミコン全盛期ですが我が家は買ってもらえなかったので、身近にあるもので新しい遊びを考えるのが好きな子どもでした。自分が考えた遊びやゲームがクラス中で流行ったりして。下校時には近所の大学のキャンパス内の木の上に基地をつくって暗くなるまで遊んでましたね。五人兄弟の一番上でしたので学校から帰ると弟妹の面倒を見るのが当たり前の毎日でした。晩御飯までみんなを遊ばせて、お風呂に入れて、絵本を読んで寝かしつけて。小学校4年生からは塾に通い始めました。でも全然勉強しなくて。週に2,3日塾に行っては他の小学校から来ている子に声をかけて、学校対抗のサッカーの試合をコーディネートしていました。スケジュール調整から会場確保までやって。その当時はちょうどキャプテン翼がアニメで始まってサッカーブームだったから、みんなサッカーしたくてしょうがないわけですよ。キャプテン翼ブームまでは野球が人気でしたので、同級生はそれまでみんな野球をしてたんですよ。でも僕は人と同じことをしているのが嫌なところがあって、小学校1年生からサッカーをやっていたので皆から重宝されました。でも、サッカーもみんなが始めたら興味を失って遠ざかってしまいました。

湧永:ご両親は、お医者さんになってほしいと思っていらしたのでは?

大塚:いや、全く。長男なのですが医者になれとか、病院を継げ、と言われたことは一度もなかったです。

志木高時代は迷走の時代

柴田:志木というのはお父様の母校だということ以外は何か受験のきっかけはありましたか?

大塚:父の兄弟も慶應で、なんとなく慶應はいい学校だと思っていました。小、中と実家のある国立市の公立校に通ったのですが中学時代は3年間受験勉強ばかりで友達とも遊ばない、部活もやらないみたいな生活だったので志木高に受かったときはすごく嬉しかったですね。でも、3年間勉強ばかりだったので、志木高に入ってからは反動で全く勉強しなくなってしまいました。

湧永:毎日何をされていたんですか?

大塚:入学して最初はもの珍しさで端艇部に入ったのですが、腰を痛めたのと、何もかも先輩に決められる集団行動に馴染めず1年で辞めてしまいました。その後は帰宅部の気ままな生活でスキューバダイビングのライセンスを取ったりしました。その後、高校2年の冬休み頃から塾に通いだしました。自分の進路を考えたとき、身近な社会人ロールモデルである父のように医学部に行ったほうがいいのかなと漠然と思ったのです。友人たちとは違う進路なのもなんだかかっこよく思えて。高校の成績は下から数えたほうが早いくらいのひどいものだったので医学部への内部進学は可能性ゼロ。そこで外部受験を考え、医学部受験専門の塾に行きました。行ってみたら、これが楽しいんですよ。女の子の友達も沢山できて、みんなで勉強したり、週末は模試を受けたあとに昼から遊びに行くとかね。

湧永:なんか青春ですね。

大塚:勉強も遊びもすごく楽しくて。そしたら3年生になるときの試験でいい成績をとって、選抜クラスに入れたんです。自分、文武両道じゃん、とか思いながら調子に乗って過ごしていたのですが、夏休み頃から様子が変わりました。周りの友人が受験モードになって遊びに行かなくなってきたんです。周りは大学受験にチャレンジするしかないからお尻に火が付くんですけど、こっちは勉強しなくても慶應大学に行けるんですからもったいなくなってしまって。ここまで勉強してみたけど、医学部に行く動機も見つからず、やる気も湧かず、やっぱり医学部以外に内部進学しようと決めました。かなり迷走した高校時代ですね(苦笑)。

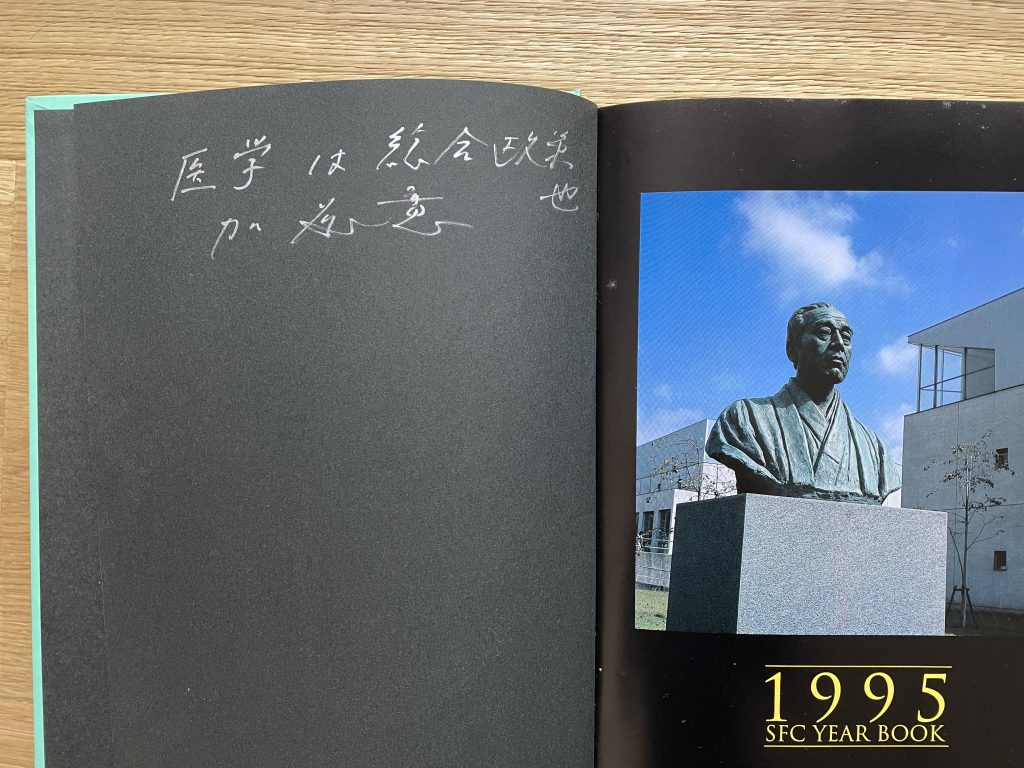

SFCを選んだ理由「SFCは今までの慶應ではできなかった新しいことをやる場所」

湧永:大学はSFCを選ばれていますね。

大塚:そう。ここでも人と同じことが苦手っていうところが出てしまうんですけど、高校時代、部活もやってなかったし、周りの友人たちとはちょっと違った生活をしていたから、今さらみんなと一緒に日吉に行くのも自分には合わなそうだな、と。付属高校は3年のときに大学の各キャンパスを見学しに行く機会があるんですけど、SFCに見学に行った際に衝撃を受けました。とにかくキャンパスが綺麗で未来的だった。それから「SFCは今までの慶應ではできなかった新しいことをやる場所です。皆さんを未来からの留学生としてお迎えします」と言われて、ワクワクしたんです。僕は常に「人と同じ」ってことに対する違和感や苦手意識が強かったから、今までの慶應と違うとか、みんなと一緒じゃないというのがいいなと思って。

湧永:実際にSFCへ行かれてどうだったんですか?

大塚:めちゃくちゃ楽しかったです。僕はSFC3期生で学校が出来たてだったのでルールが一切なくて、とにかく自由だし、自分たちで考えなきゃいけないし。来ている学生も個性的で、いわゆる授業らしい授業よりもディベートとかグループワークとかがすごく多くて。

湧永:座学はあまりないんですか?

大塚:座学もあるんですが、それプラス、グループワークとか。勉強の手法がすごく変わっていたんですよね。答えのあること、先人が考えた学問を学ぶ、というより講義で世の中の問題解決のための基礎知識を学んで、グループワークで自分の考えを生み出すみたいな感じだったんです。それがすごく楽しくて。あと授業も興味があるものを自由に選択して学べたのもよかったです。

湧永:さらにSFCでは、ドレッドヘアでダンスをされてたんですよね。

大塚:入学時に先輩から「小さいキャンパスだから友達たくさん作ると楽しいよ」とアドバイスをもらって、波乗り、スキューバダイビング、シーズンスポーツ、ダンスの4つのサークルに入りました。ダンスは高校のときに深夜のダンスコンテスト番組に憧れて、大学に入ったらやりたいと思っていました。サークルだけだとなかなかうまくならないので毎週恵比寿のスクールにも通ってOZさんという巨匠に師事して、スクール仲間とチームを組んで、19歳から10年近くイベントに出たりバックダンサーをしたりしてました。大学2年時にダンスサークルの部長になったんですけど、そこで気負って頭をドレッドヘアにしました。SFC史上、男性初ドレッドだったらしいのですが、田舎のキャンパスでものすごく浮いていたかと。だから今でも沢山の人に覚えてもらっているのだと思いますが。

湧永:今思うとSFCで学んだこととか、何かありますでしょうか?

大塚:当時のSFCは人と違うことが評価される大学で、それぞれの個性が大切にされました。誰が1番とかではなくて、人それぞれ得意なことが違って、違う才能が集うことで大きな力が生まれるということを学びました。人と同じことをするのが苦手だった僕はSFCで救われました。人と違った自分の考えや行動に「これでいいんだ」と自信が持てたと言うか。ドレッドのダンサーだからといって不真面目で勉強してないと思われるのは嫌だったので授業を一番前の席で受けてました。研究会も当時の総合政策学部で一番キツイと言われていたところに入りました。見た目の型にはまるのが嫌だったという感じです。

柴田:いただいていた資料から読み取れる大塚さんとは全然違う(笑)。

湧永:授業を一番前で受けてるドレッドヘアってすごいですね。

大塚:SFC創設メンバーで初代総合政策学部長だった加藤寛先生に卒業のときにご挨拶に行ったのですが、「君は僕の授業をいつも一番前で聞いていたよね。なんだか怖い学生が僕を脅しにきてるって思ってたけど、今日はついにお礼参りにきたの?」と言っていただけました(笑)。

柴田:その当時のご両親の反応はどうだったんですか?

大塚:うちはかなり自由な思想の家でしたからドレッドにした時も母からは「あら、いいじゃない」でした。髪が薄くなっていた父は「俺への当てつけか」と笑っていましたね。大学近くで一人暮らしをしたアパートに両親は一度も来たことないくらい全くの放任でした。

柴田:高校も大学も自由にやりなさいという感じだったんですね。

湧永:SFCのときにもう医者を目指そうと思われていたんですか?

大塚:いや、全く。SFCでの経営科目の勉強がすごく面白かったので就職ではコンサルに行きたいと思っていました。研究会は人的資源開発論の花田光世先生の研究会に入りました。花田先生は学生時代から今に至るまで大事な転機に助けてくださる恩師なのですが、そこでの勉強が楽しくて。4年生になる春休みに父に紹介してもらったコンサルティング会社へインターンシップに行きました。でも、そこでコンサルに興味がなくなってしまいました。コンサルが開催していた企業幹部研修に参加しているおじさんたちの目が死んでいるのにショックを受けて。コンサルでこんな非効率で空しいことに時間使うくらいなら自分で会社やったほうがいいと思いました。生意気な学生でしたから。当時は日本のインターネット幕開け期でしたからコンピューター教育の先駆けだったSFCにはITで起業する人が結構いたんです。そこで、自分が起業するなら何をネタに会社やるんだろう?と考えて。自分の得意なこと、興味があること、人より馴染みがある業界は何だろう、と真剣に考えました。同時に自分が総合政策学部で学んだ強みも考えました。

まず、興味ある事、馴染みがある業界と言えばやっぱり父が医者で病院をやっていたから、医療の世界でした。一方の総合政策学部で学んだ強みですが、加藤寛先生が総合政策学とは何ぞ、ということを話してくださったことがあって。曰く、「20世紀までの時代は、法学、政治学、経済学といった一つの学問を修めることによって世の中の問題を解決しようとしてきた時代でした。だけど今の世の中を見てください。社会の問題は一見経済の問題に見えても、そこには法律や政治の問題、全てが絡み合ってできています。だからこれからの時代は、従来の専門知識の間を総合的に横につなぐ人材が求められています。総合政策学部は、SFCは、そんな人材を育てるところなんです。」と。

湧永:初めて知りました。

大塚:でしょ。あと、進路に悩んでいた時期に、新聞か雑誌の記事で医療訴訟のニュースが目に留まったのですが、これは一般社会と医療社会とのコミュニケーションギャップだと思ったんです。一般社会には一般社会の常識があり、医療社会には医療社会の常識がある。この間が断絶しているから医療訴訟が起こるんだろうな、と。そのとき、加藤寛先生の「横につなぐ人材」という言葉とつながってしまって、「これが俺のやるべき仕事だ!」とひらめいたんです。一般社会と医療社会の間をつなぐ人材になりたい。起業のネタにもなりそうだ、と思いました。ですが、ここでコンサルや商社などに就職してから起業しようとすると、一般社会と同じ側からの思考になってしまう。だったら自分は医者になって、そっち側からこの問題に取り組んだほうがユニークな存在になれるんじゃないかと思いました。これを思いついたとき、これまでの自分のアイデンティティのモヤモヤが全て晴れたような気がして。もう興奮状態です。それで、思いついた翌日にたまたま会った友達に「俺、医学部受けようと思ってんだよね」ってカッコつけて言っちゃったんです。そしたら、それが広まってしまって。そりゃそうですよね。ドレッド頭で踊り暮らしてた変人が「医学部受験」って言いだしたんだから。で、ひくに引けなくなってしまって、5月頃から大学の図書館の隅っこで毎日受験勉強するようになりました。付属校あがりに加えて3年間文系学部で過ごしたので医学部受験勉強の内容がチンプンカンプンで。大変なことを始めてしまったとすごい後悔しました。結局その年の受験ではどこも受からなかったのですが、半年勉強しただけで試験問題の半分は解けたから、丸一年勉強したらたぶん受かる、と変な自信がでてきました。そこで1年浪人し、なんとか順天堂大学医学部に合格できました。で、SFCの4年と合わせて10年の大学生生活をエンジョイして医者になりました。

大学病院でのこと 高齢者の悲惨な最期に衝撃を受けて

湧永:医者になられて、いかがでしたか。

大塚:医者になって2年目くらいに転機がありました。大学の医局に入ると最初の数年は研修も兼ねて異動が頻繁にあるのですが、あるとき配属されたのが高齢者の専門病院でした。そこは、認知症の高齢者がたくさん入院してくるような病院だったんですけど、そこで二つのことを知りました。一つは、多くの高齢者が病院で亡くなる、ということ。二つ目は、その最期の姿は穏やかな最期とは全く無縁な痛ましい姿ということです。その二つに衝撃を受けました。ご本人にとってみたら、人生の最終コーナーを過ぎて静かに寿命を迎えてもいい時期です。昔だったら静かに枯れるように旅立っていったであろうものが、病院ではなんとか生命をつなぎとめようとする治療の結果、沢山の管に繋がれて、時に手足を拘束されて、全身むくんで、痛い、苦しい、惨めのオンパレードのあげくに亡くなってしまう。これを見たときに本当にショックを受けてしまって。自分が主治医として、なんとかこの人をよくしたい、元気にして帰したいと思って医学的にはスタンダードで教科書的な治療をして手を尽くすんだけど、高齢者はどんどん悪くなって、悲惨な姿になっていってしまう。一生懸命やった結果がそれですから、もう罪悪感と無力感でいっぱいになってしまって。

そんな事を感じていた時、父が経営していた青梅慶友病院に週1日アルバイトに行くようになったんです。そうしたら、慶友病院には同じような高齢者が沢山入院しているのだけれど、管だらけの人とか、縛られて叫んでいる人とかが一人もいないんです。みんなお茶したり、音楽を楽しんだり、イベントに参加したり。穏やかなお顔して、いい時間を過ごしているんです。さらに、あるとき、たまたま看取った患者さんのご家族から「すごくいい最期でした。ありがとうございました。」って御礼を言われたんです。それにすごくびっくりして。大学病院ではご家族から「手を尽くしてくださってありがとうございました」って言われたことはあったけど「いい最期でした」なんて言われたことはなかったとハッとしました。そのとき初めて、父が慶友病院で目指してきた「自分の親を安心して預けられる施設」「豊かな最晩年」ってこういうことだったんだと思いました。

慶友病院ってすごいところ ここの仲間に入れてほしい

湧永:お父様はそれまで自分の目指す病院とか、そういう話は一切されなかったんですか?

大塚:もちろんたまの食卓で話題に出たり、取材記事で読んだりはしてたんですけど、どこか他人事というか、自分とは別世界のことでした。でも、そのときに自分が医者としてすごく疑問に思って苦しんでいたことの解決方法みたいなものが、こんなところにあったんだと気付いたんです。恥ずかしながらそれまで慶友病院をよく理解していなかったというのが正直なところです。それで、慶友病院のファンになりました。医療や介護が必要になった高齢者が人生の最期をこんなふうに過ごせる場所って他にはないから、慶友病院はすごい、と思いました。それまでは父親の跡を継ぐなんてことは、敷かれたレールみたいな感じがしてすごく嫌だったんだけど、そのときは純粋にファンになってしまって。「人生の最後を豊かに」という世の中の課題にチャレンジしているフィールドがこんな身近にあるなら自分が参加しない手はないと思いました。仲間に入れてほしいと思ったんですよね。

湧永:お父様、喜ばれたんじゃないですか?

大塚:と思うでしょ?当時、父と2人でご飯を食べにいった時に切り出したんです。実はね、俺こういう経験をして、素晴らしい慶友病院のファンになったから一員に加えてもらいたいんだ、って。僕は心の中で「親父、喜ぶだろうな」と思いながら言ったんです。

湧永:今、そういう流れかと思っていたんですけど。

大塚:ところが、父は「やめたほうがいい」って言うんですよ。すごい渋い顔をして。当然こちらは「なんで」と訊きますよね。そうしたら、慶友病院は私の趣味道楽なんだと言うんです。社会的に必要だからとか、誰かから求められるから、という動機ではなく、自分が理想だと思う世界を自分のお金、時間、体力の全てをつぎ込んで作り上げてきたところだから、まさに趣味道楽なんだと。趣味道楽は子どもに継がせるようなものじゃないでしょ、と言うわけです。なるほど、です。でもそこで引き下がるわけにはいかないので、いやそうじゃないんだよ、と説得に入りました。たまたまお父さんがやっている病院だけど、慶友病院のファンになったから、そこの仲間に入れてほしいと慶友病院の経営者にお願いしているわけで「お父さんの病院継がせてくれ」って言っているんじゃないんだよ、と。すると、じゃあしょうがないから入れてあげる、でも今言ったことは覚えておいてよ、と言われて入れてもらったんです。でも、後日談があって。数年後に父の友人にこの話をしたんです。そしたら「あれ?大塚先生、太郎君が慶友病院やりたいと言い出したってすごい喜んでたよ」って。

湧永:絶対そうですって。

大塚:コンサルのインターンシップのときも、コンサル会社の社長に華やかな仕事じゃない経験させてくれって、頼んでいたそうです。今思えば、いろいろ父に仕組まれていたようです。

湧永:お父様の根回しがすごいですね。

大塚:どこまで根回しだったのかは分からないですけど、いまだに言われますよね。経営者として悩んだり、苦しむことは少なくありません。父と意見が合わなくてぶつかることもあるじゃないですか。そういうときに、言われるんですよ。ここはお前が自分でやりたいって入ってきたんだからね?私は頼んだこと1回もないよ?って。

柴田:お父様のほうが何枚か上手という感じでしょうか(笑)。

大塚:結果上手く行ったから話せるのかもしれませんけどね。

慶友病院を引き継いで

柴田:太郎さんがお父様から慶友病院を引き継がれて変えたところってあるんですか?

大塚:意思決定の方法はずいぶん変わったと思います。父はすごいアイディアマンですし、カリスマ創業経営者です。すべてについて細かいレベルまで関与しますし、新しい取り組みも自身のアイディアから始まって、その実現に向けて皆がついていくというスタイルです。一方で僕はカリスマ創業者ではないので、皆と「考え方」のすり合わせはしますが、細かい方法は現場のメンバーに考えてやってもらうようにしています。今は現場の職員からの提案も活発で、ここ10年の改善や新たな取り組みは殆どが職員の提案から始まったものです。僕は理念に照らして正しいやり方、在り方は何かを問う役割です。創業から40年経って、組織としては成熟期に入っているので、理念が浸透した素晴らしい職員が沢山います。だから、理念に照らして自律的に動ける組織に変えようと努力しています。あとは皆が医療や介護業界の常識に縛られていないかを、いつも問うようにしています。僕がSFCで学んだことのひとつに「問題発見」があります。そもそも世の中の課題は誰かが「これが問題ですよ」と提示してくれているわけではありません。だから目の前にあるものを当たり前と思わずに、違和感や不便をそのままにしないで、これおかしいんじゃないのと問う「問題発見」からスタートするという姿勢です。

そこは今でも僕の病院経営者としてのアイデンティティになっています。医療業界とか介護業界で当たり前と思われていることを一度ちゃんと疑うとか、今まで我々がよかれと思ってやっていたことを見直すとか、これ何のためにやっているの?と根源に立ち返るとか。そもそも当院は父の時代から、業界の常識にとらわれないで、常に患者さんやご家族の求めることに耳を傾けて、それをとことん実現しようという文化があって。それが慶友病院のユニークな取り組みの源かと思います。僕が慶友のファンになったのは常識を疑う文化が自分に合ったのもあると思います。

柴田:例えば、どんな事でしょうか?具体的に教えていただいてもよろしいですか?

大塚:例えば当院のパーティールームとか。そこでは誕生日会などご家族での集まりができるレストランの個室みたいになっているんですけど、これはある患者様のご家族様が病院の談話室の一部を使って何人も親戚が集まってパーティをやるようになったことがきっかけです。あるときそのご家族にお話を伺ったら、その患者様、ご一家にとってはおばあちゃまですが、元気だった頃は、お正月などの折に親戚みんながおばあ様のお宅に集まっていたそうです。でも、おばあ様が年老いて衰えてきたときから、その親戚の集まりができなくなってしまったそうです。その後、長い間親戚が離れ離れになっていたけれど、慶友病院に入ったのをきっかけに親戚皆がこの病院でまた集まれるようになりました、とおっしゃる。介護や医療が必要な状態の高齢者ですから、家ではそんな集まりはとてもできなくなっていたけれど、病院内だから安心してそのおばあ様を囲んで皆で時間を過ごせるというわけです。そうか、と。患者様には人を集める力、家族をつなぐ力があるんだと思いました。高齢患者様は皆さんご一家のゴッドマザー、ゴッドファーザーですからね。患者様の持っているいわば「集人力」をもっと高められないかと思って、ご家族だけで借し切りにできるパーティールームを作り、食器も自由に使えて、ケータリングも使える、という仕組みにしました。でもこんなこと、普通に考えれば病院で用意する必要はないじゃないですか。

湧永:なんかすごいですね。通常の概念の病院じゃないですね。

大塚:そうですね。病院という名前はついているけど、僕らが提供しているサービス=商品の本質は医療、介護ではないと思っています。もちろん、どこよりも質の高い高齢者にふさわしい医療と介護を提供すべく努力しているのだけど、それらはあくまでも引き出しの一つでしかありません。医療は人生の最期を過ごす患者様の痛くない、苦しくない、を実現するための引き出し。介護は衰えた身体での毎日の不便を解消するための引き出し。医療も介護も、美味しい食事や気持ちの良い空間、美しい庭と同じように患者様の心豊かな一日やご家族にとってのかけがえのない思い出のひとときを作るための引き出しと考えています。つまり私たちの商品は人生の最晩年を過ごす患者様とそれを支えるご家族様にとって、ここでしか体験できない心豊かな時間と思い出、というわけです。そんなことを常に考えて、手段が目的化してないか?を問うています。

柴田:でも先程の医療訴訟のような思い違いが起きやすくなるというか、痛みや苦しみを伴う治療はしないという決断は難しくはありませんか?

大塚:正しい医療をしたから医療訴訟が起こらないか、といったらそうじゃないと思っています。どんなに正しい医療をやったとしても、残されたご家族や患者様本人が納得してない場合は医療訴訟という争いに進んでしまうことが少なくありません。そもそも人体も医療も複雑で不確実です。「後医は名医(こういはめいい)」という言葉があるように、結果を見た後から考えたら他の選択肢があったかも、なんてことはいくらでもあります。特に高齢者は状態も十人十色で正常値すらも疑わしい。しかも遠くないうちに必ず亡くなる。だからまずベースに信頼関係が築けることがとても重要です。

柴田:先生の病院には700人の患者さんがいらっしゃるんですよね?

大塚:はい。

柴田:その700人の方にそれだけのきちんとした信頼関係を築いてらっしゃる、ということですよね。

大塚:全部が全部できているかといったら分からないですけど、まずは信頼関係を築くことが一番大事だと思って職員皆で努力しています。「自分の親を安心して預けられる施設をつくる」という理念は、この患者様を自分の親だと思って、やって差し上げたいこと、やるべきでないことを考える。そんなシンプルな行動規範がベースにあると思います。職員に対しては常に「自分の親にしたくないことは絶対しなくていい」と言っています。ご家族様に説明できないことはしない。ウラオモテのない仕事をする。そうしないと職員だってモチベーションを持って活き活き働けないでしょう。

しかし、改めてこういう機会をいただいて振り返らせていただくと、子どもの頃からみんなと同じことをやるのが苦手だったのは今の運営スタイルにもつながってますね。みんながいいと言っているからという理由でそれを疑わずにやるのはすごく苦手だったり、新しいルールや仕組みを作るのが好き、とか。

湧永:みんなが通っている道だからその方向へ進もうって、ある意味簡単な思考じゃないですか。

大塚:そうですよね。でも、自分はむしろみんなが行く方向だから素直に行きたくない、という天邪鬼なんです。いつも、それ本当?正しいの?と疑いたくなってしまいます。SFCではそれがすごく認められたし、人と違うこと、普通じゃない、ということを善とするSFCの文化で人生が変わりました。

湧永:今どきに言えば多様性を認める、みたいな。

大塚:そう。普通って一体何?みたいなところです。高校までは、みんなと同じことに素直に乗っていけない疎外感や孤独感がずっとあったけど、SFCに行ってからそういうのはなくなりました。

柴田:医療の世界で一番変えづらいところの、ガチガチなところを変えていけるのは太郎さんしかいないですね。

大塚:この世界を変えてやろうとか、医療界を変えようなど、大それたことを考えてるわけではないです。でも、少なくとも自分の病院では自分が信ずるところ、疑問に思うことに素直にチャレンジし続けたいと思っています。それに賛同したり共感してくれる職員やお客様と一緒に、うちにしかない感動の一瞬や心豊かな時間を作れたら面白いと思っています。それが世の中でカテゴライズされない何かであっても全く構わないし、他の多くのところとは全然違うやり方だったとしても、目の前の患者様、ご家族様、そして職員が喜んでくれれば幸せです。もちろんそれが世の中の多くの人に認められたり、高く評価してもらえれば更に嬉しいですが。

自分の尊敬できる親のままでいられるようにコーディネートする

湧永:ありがとうございます。最後に同期に一言お願いできますでしょうか?

大塚:僕らって、今、ちょうど自分が大学生だった頃の親の年齢になってきているじゃないですか。自分をその当時の親のイメージと比べて考えると、自分ってまだ子どもだな、とか、親ってもっと立派で偉大だったよな、しっかり育ててくれたよなって思いません?

湧永:思います。

大塚:自分がこの年齢になったり、親になったからこそ、その偉大さだったり、自分をいかに大切に育ててくれたかが分かるようになり、僕も親に対しての尊敬や感謝の気持ちが大きくなりました。一方で、立派で尊敬する親が年をとってきて、衰え始めているのもまた事実で、自分たちが親をお世話したり、場合によっては最期を見送る年齢になってきています。

大好きで尊敬する親にみじめな思いをさせないこと、偉大で立派な姿のままでいてもらうためにどうサポートするか。また親との最後の時間を嫌な思い出にせずにどう見送るかは、子にとって大きな課題だと思うんです。

親の介護が始まると、親をすごく疎ましく思うようになっちゃったり、すごく嫌な親の一面を見なきゃいけなくなっちゃったりします。認知症があったり、介護が大変なほど、親が亡くなったあとにすごく後悔して、なんであんなことしちゃったんだろう、もっと大切にしてあげればよかったって思う人ってやっぱりたくさんいるんですよ。でも、介護や看取りは素人が頑張ればうまくできると言うほど生易しいものではありません。だから、親の面倒を自分たち家族で看ることが絶対的な幸せだ、なんて思いこむ必要は全くありません。むしろ、人の手に委ねたとしても、大好きで尊敬できる親のままでいられるようにコーディネートするのも子の役割だと思っているんです。

湧永:素晴らしい!

大塚:親だって自分の衰えた姿を子に見せたいわけじゃないし、自分の下の世話を子どもにしてもらいたいと思っている人は決して多くありません。

湧永:大塚さんは、われわれとは比にならないぐらい亡くなられている方を見られているわけじゃないですか。いろんな家族を見てらっしゃいますからね。

大塚:親の介護や看取りを抱えたことによって家族がバラバラになったり、親との関係がめちゃくちゃになる人って本当に沢山います。でも、できることなら、お父さんやお母さんに「ありがとう」とか「大好きだよ」と感謝しながら最後を看取れるようにしたいじゃないですか。とても良い時間を過ごしながら、いい思い出とともに送れたら、きっと自分もああなりたいと思えます。親をきちんと送ることは自分自身が、年をとるって悪いことじゃない、って思えるための準備だとも思います。親のためでもあるし、自分のためでもあるし、自分の子どものためでもある。

同期にメッセージというほどではないのですけど、親が年をとり、老いていくこの先、大好きで尊敬できる親のままで行けるか否かは、自分たち子供世代の手にかかっています。もうすぐ50代を迎えるにあたり、仕事や社会の中でも自分たち世代が大きな責任と役割を担う時期になってきていることを感じますが、家族、特に親に対しても大きな責任と役割を担う時期に差し掛かっています。親の老後の姿、最後の姿をどうコーディネートするか。自分ごとと自覚してお互い頑張りましょう。もし親の介護、看取りで困ったときは相談に乗りますので是非声をかけてください。こんなところでいかがでしょう。

湧永:素晴らしいインタビューでした。どうもありがとうございました。

柴田:ありがとうございました。